アマチュア無線技士の申し込みが始まっていましたので申し込みました!

四級から順々に進んで行ったアマチュア無線技士も、ついに一級に挑戦です。

今回は試験を受けるにあたって、試験の概要を調べてきましたので紹介いたします。

記事の内容はこちら!

第一級アマチュア無線技士とは?

アマチュア無線とは、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」と定められております。

このアマチュア無線を楽しむには「無線従事者」の資格が必要です。

公益財団法人 日本無線協会が定期的に試験を開催しており、一級 から 四級まであります。

今回、私が受けるのは第一級です。

第一級で全てのアマチュア無線局の操作をすることが可能です。

試験概要

次に試験概要を見ていきましょう。

第一級アマチュア無線技士は、無線工学と法規の2科目に分かれています。

| 受験資格 | なし |

| 出題形式 | 選択問題 |

| 問題数 | 無線工学30問、法規30問 |

| 合格 | 無線工学:150点中105点以上 法規:150点中105点以上 |

| 試験方式 | 指定の会場での筆記試験 |

第一級に受験資格はありませんので、いきなり受験することも可能です。

合格するためには無線工学、法規ともに正答率7割以上が必要です。

特に法規はモールス信号が出題され、これを覚えているかどうかで合否にも影響してくるという…

5月に受けた第二級での知識を引き出しつつ、一級にも対応できるようにしなくては!

第二級と比べると、無線工学は25問⇒30問と増えていますね。

この手の無線の試験は、指定された会場で試験が行われるのですが、これが朝9:30開始とか平気であるので、朝起きれるかの勝負もあります。

勉強方法・対策

公式テキストと問題集を購入しました。

これらの教材を使用して勉強を進めてまいります。

こちらの参考書、実は第二級アマチュア無線技士試験でも使用していたシリーズです。

著者も同じく吉川 忠久 氏ということで、一級でも活用してまいります。

計算問題も多いので、テキストはさっと読んで、早めに問題集に手を付けるのが良さそうです。

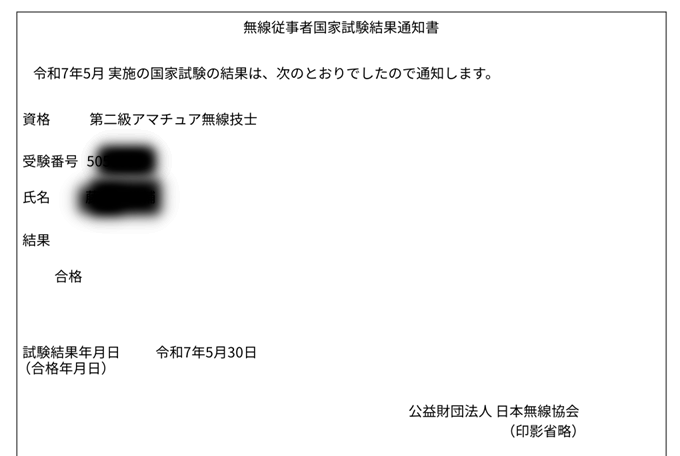

先日受けた第二級アマチュア無線技士の試験に合格しました。 三級のときよりも難易度は高かったですね。無線工学は基本的な内容…

おわりに

今回は第一級アマチュア無線技士試験に申し込んだ話をしました。

第一級アマチュア無線技士に合格することで、全てのアマチュア無線局の操作をすることができるようになります。

試験は無線工学と法規の2科目であり、合格には7割以上の正答率が求められます。

試験は11月頃!少しずつ勉強を進めてまいります。